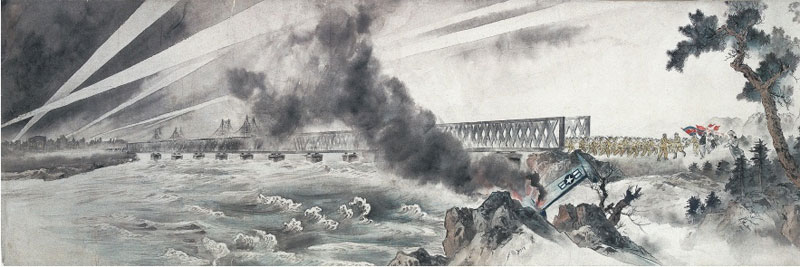

《抗美援朝战争画卷》之《夜穿大桥奔战场》

《抗美援朝战争画卷》由著名国画大家柳子谷和经历抗美援朝战争的战地画家满健合作完成。这件作品的问世,回答了当时画坛正在争论的一个问题:中国画能否反映现实问题?柳子谷认为,中国画应该和小说、戏剧一样,除了艺术性之外,应兼具更深的思想性。

《抗美援朝战争画卷》长27米、高38厘米,为国画长卷。作品以创新的表现手法,构筑全景式山水人物结构表现革命战争。长卷以题诗开篇、联句收尾,由渡江图、行军图、强渡图、基地图、营救图、宿营图、迂回穿插图、歼敌图等9段组成。画面以一望无际的皑皑白雪与北方地貌凸显弥漫其中的战争硝烟,以抒情性、小说性的故事描绘,形神兼备地展现宏阔的战争进程。美术界、评论界专家认为,这部长卷是迄今为止我国绘画史乃至世界绘画史上,罕见的歌颂正义战争与爱国主义、国际主义精神的巨幅画卷,其壮美的艺术语言独具一格,既记载了一个重大的战争历史事件,又反映了中国人民的伟大力量,如同史诗一般,有着丰富的内容,同时给人以教益。美术评论家薛永年评价说:“何谓具有历史地位?就是作品在中国美术史上具有独特性与不可取代性。《抗美援朝战争画卷》正具备这样的品性。”

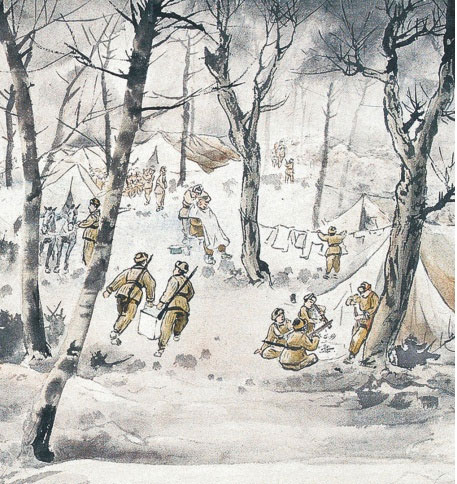

《抗美援朝战争画卷》局部细节

《抗美援朝战争画卷》局部细节

长卷深刻地再现了中国人民志愿军跨过鸭绿江和朝鲜人民并肩作战的波澜壮阔的战争场面。柳子谷在画卷上题诗云:“战争正义全无敌,画卷长存此理真。弱能胜强小胜大,中朝血肉万年春。”1959年,作品在沈阳创作完成并展出后,立即引起轰动。

美术评论家郎绍君认为:“这一史诗性的构思,首先出自对抗美援朝战争有切身体察与感受的满健,是他率先创作了草图。作品的中国画品格主要是柳子谷所赋予。对此,美术界和军事科学研究界都作了高度评价。从艺术上看,这一巨作的成功和意义是,长卷形式所具有的叙事性,使作品能够充分展示宏阔而复杂的战争过程和场面。对现代战争场面的描绘,是中国画所少见甚至没有过的。作品将山水与人物、动物的描绘结合起来,可以说是放大的山水人物画。画家全面的绘画能力游刃有余地驾驭画面,毫无生硬牵强之感。这部画卷艺术表现的独特性与完整叙事的历史性相融,成为可资借鉴的成就和经验。”

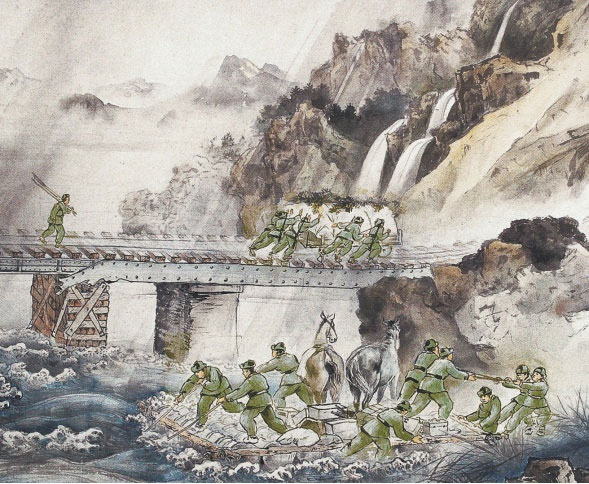

美术评论家上官甫贵这样解析:《抗美援朝战争画卷》是用现实主义和叙事诗表现手法,起、承、转、合,步步为营,跌宕起伏富有节奏。以志愿军雄赳赳、气昂昂,夜跨鸭绿江铁桥的雄壮气势进入画面,带来视觉震撼。再以凝练、独到的笔墨生动描绘志愿军击落敌机、架设桥梁强渡、山洞储备军火、雪地险道行军、山林搭棚宿营、迂回穿插敌后、构筑工事掩体、诱敌深入再伏击,直至进入战斗高潮,中朝两军合歼美军。以雄浑有力、饱满厚重的笔墨收笔。一组组画面,史诗般叙其战事,咏其悲壮。

《抗美援朝战争画卷》局部细节

《抗美援朝战争画卷》之《诱敌深入歼美军》

回忆创作历程,满健说:“70年前,在相邻的朝鲜,江山之美丽、战争之残酷、战友们士气之高昂,无不激起我创作的冲动。我在战争的间隙观察、速写,积累素材,不断在心中构思腹稿,反复考虑如何表现志愿军气吞山河的威武气势,最后认为用中国画的长卷形式去展现最为适合。1956年,我完成了长卷草图和部分创作,但自感笔墨功力不足以展现如此宏大的主题和雄壮、丰富的内容,要完成这样的巨制,急需寻求一位功力深厚的合作者。1957年,一个偶然的机会,在沈阳师范学院的走廊里,看到一幅柳子谷所作、描绘新农村生活的写生画,画面清新、笔墨酣畅,有极深的传统绘画功力,又能‘笔墨当随时代’,完全是我心中理想的合作伙伴。于是,我非常兴奋地去拜见柳老先生,当我阐明想法后,柳老十分高兴地应允下来。”

创作《抗美援朝战争画卷》的过程中,两位画家爱党、爱国、爱军队的情感产生强烈共鸣,柳子谷独特而绝妙的画技更令人折服。柳子谷虽没有去过朝鲜战场,但有参加北伐战争的真实体会。满健熟悉志愿军参战情况和朝鲜战场的山川地形,又有大量战地速写基础,经反复试笔,一个个画面逐渐呈现出来:烟波浩渺的江上,数道探照灯光柱刺破苍穹,接着是志愿军渡江,行军、穿插、阻击,数以千计的人物、五花八门的武器、不同的冰雪山川、敌我搏杀的场景,都显得那么妥帖自然;各种形象的姿态,都是那样栩栩如生。著名美术理论家张荣东认为:“《抗美援朝战争画卷》由于画家高超的艺术熔铸能力与造境能力,避免了一般主题性创作的浮泛与口号化,更可贵的是,画家能够融入时代洪流,主动承担起文化使命,这本身就具有主流民族艺术家的典范意义。”

京公网安备 11010202009512号

京公网安备 11010202009512号