在秦巴山水的千年怀抱中,陕西汉中如一卷流动的史诗,既镌刻着“汉家发祥地”的煌煌气象,又书写着新时代乡风文明的鲜活篇章。

陕西省汉中市佛坪县凉风垭(佛坪县县委宣传部供图)

两千年前,刘邦在此拜将封王,一条古栈道踏出大汉王朝的江山经纬;两千年后,这片承载着汉文化基因的土地,正以文明之力,谱写着乡村振兴的动人乐章。

汉风传承 从衣冠礼仪到文化自信

2025年清明假期,一场名为“寻梦汉朝·汉风古韵”的巡游活动,将这座城市的汉文化底蕴展现得淋漓尽致。在皇塘万亩油菜花海中,身着汉服的“花神”们以古礼祭春,AR技术打造的“飞花令”在金色花田上交织出诗意画卷;天汉长街上,青年们行汉礼、诵经典,让游客仿佛穿越时空,触摸到汉代的风雅。

陕西省汉中市勉县阜川镇油菜花海(张中奇/摄)

游客们身着汉服,在非遗代表性传承人的指导下体验活字印刷和篆刻技艺。一位来自西安的中学生感慨:“以前只在课本里读到‘汉家衣冠’,今天亲手触摸这些文化符号,才真正理解了‘汉族’二字的重量。”这样的沉浸式体验,不仅让汉服从历史中“活”了过来,更成为连接传统与现代的文化纽带。

汉服,是流动的史书,更是中华民族文化自信的表现。汉中市文旅局以“汉服+”为纽带,串联起非遗展演、农事体验、美食寻味等多元场景,让文化传承从观赏走进生活。当少年束发佩剑登临天汉楼,当新婚夫妇身着玄纁婚服行共牢合卺之礼,当游客穿着短打汉服采石榴、割稻谷,衣冠就不再是单纯的华裳,而是唤醒文化基因的钥匙。

古韵新声 汉调桄桄重焕生机

暮色四合,勉县勉阳街道天荡山社区广场灯火通明,铿锵锣鼓骤起,汉调桄桄经典剧目《打焦赞》开演。老艺人赵洪亮一声嘹亮的唱腔穿透夜空,青年演员李雅芝腾挪翻跃,花枪在手中旋出银光。台下村民屏息凝神,忽又爆发出震天喝彩——这场送戏下乡的惠民演出,让濒危古调重获知音。

陕西省汉中市镇巴民歌惹人醉(郝明森/摄)

“吃面要吃biangbiang,看戏要看桄(guāng)桄。”汉调桄桄因用梆子击节发出“桄桄”声而得名,2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。这一面临失传危机的古老剧种,现如今在创新中重焕生机。在汉调桄桄传承发展中心里,年轻演员们排练之余架起手机直播,屏幕那头是上万名线上票友;文创展台上,手执桄桄的“秦岭四宝”卡通玩偶憨态可掬。更令人欣慰的是剧团与校园的合作:镇巴县的中小学传唱陕南民歌,孩子们用方言吟诵汉调唱段,稚嫩童声接续着六百年非遗薪火。

藤蔓生金 老手艺织就致富网

南郑区黄官镇水井村,陈良顺和他的良顺藤编可谓家喻户晓。作为国家级非遗——汉中藤编的代表性传承人,他积极带领周边3000多个家庭发展藤编产业。从蒸煮、剥皮、弯制骨架,到缠绕、编织、打磨、上漆,每一道工序都凝聚着手艺人的心血。

“手工编织虽然费工费时,但是使用起来更加透气舒适,这就是我们产品的核心竞争力。”在良顺藤编的车间里,每位工匠的指尖都留下了藤条反复磨砺的印记,无声诉说着对传统的坚守。

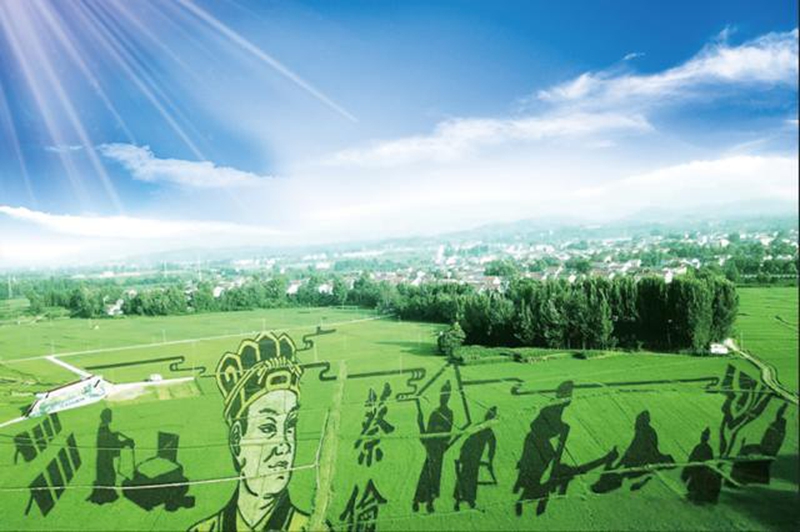

陕西省汉中市洋县稻田艺术(任俊峰/摄)

2025年2月19日,国家级非遗汉中藤编研创中心在南郑区揭牌,标志着这项千年技艺迈入现代化传承新阶段。当地政府也积极探索“非遗+合作社+基地+农户”的联农带农模式,组织小农户进行市场化、特色化发展。一根藤条,缠绕着两千多年的传承。今日的黄官镇,已形成藤编、棕编、扇编、竹编、草编五大特色产业集群。每年户均增收2.4万元至3万元,形成“家家办工厂、户户是车间”的产业格局,也真正实现了“家门口就业”的乡村振兴图景。

文化阵地 从老宅书屋到精神家园

走进汉台区汉王镇汉王村,300平方米的家风文化墙格外醒目。古人家训、农耕文化展览……每一幅作品都承载着村民的共同记忆。这座以“惠风书屋”为核心的家风文化村,源于乡贤李旨春的公益实践初心。2021年,他将自家的老宅改造成了公益书屋,开设书画室、雅集堂,吸引村民在此读书习字。如今,村里打牌闲逛的人少了,热心公益的人多了,孩子们放学后也经常到此诵读经典。

陕西省汉中市留坝县市级“千万工程”示范村——梭椤村“晒秋”(张中奇/摄)

类似“惠风书屋”这样的“文化微阵地”,在汉中可谓星罗棋布。勉县深挖本地乡贤文化宝藏,将千年《吕氏乡约》改编成中小学乡土教材,让孩子们在课堂里领悟“见善必行,闻过必改”的处世之道;佛坪县组建“文艺轻骑兵”,用快板、三句半等乡土艺术形式传播移风易俗理念;九阵坝村的新时代文明实践站更是热闹非凡——银发“和事佬”调解纠纷,小学生推广垃圾分类,党员带头改造庭院,丰富多彩的文明活动,真正落地生根,“活”在了群众身边。

陕西省汉中市勉县一角(勉县县委宣传部供图)

这些阵地不仅是文化展示的窗口,更成为乡村振兴的引擎。汉王村的家风馆带动周边村民发展民宿,户均年增收超5000元;九阵坝村依托现代农业园区,将文明乡风转化为产业动能,2024年园区总产值达1500万元,村民人均增收2000元。文明与产业的交融,让“精神富足”与“物质富裕”同频共振。

汉水汤汤,不只流淌着大汉的雄浑血脉,更激荡着新时代的文明清波。一个充满活力、文明和谐的新汉中,正在以崭新的姿态,向世人展现着其独特的魅力。

[编辑:王正]

京公网安备 11010202009512号

京公网安备 11010202009512号