在河北省张家口市蔚县草沟堡乡白庄子村,村支书白刚的满头白发格外醒目。这位四十出头的基层干部,用六年时间带领一个曾经闭塞贫困的小山村实现产业转型、精神焕新,将“白发”化作奋斗的勋章,书写了一段乡村振兴的鲜活篇章。

破局:从“旱地白菜”到“有机产业”的转型智慧

白庄子村位于112国道旁,全村120户,342人,耕地1095亩,以传统种植业为生。村庄困境曾是北方贫困山区的缩影:交通不便、信息闭塞,传统种植业难以突破发展瓶颈。

2017年,白刚抓住产业转型契机,提出将高山旱地大白菜升级为有机蔬菜的设想。面对村民“种菜能致富”的质疑,他没有强行摊派,而是以“风险自担、收益归民”的承诺化解顾虑——自掏腰包垫付成本,甚至立下“赔钱算我的”军令状。

“当时大伙儿都不信,觉得种菜能挣几个钱?”村民王大爷回忆道,“白书记就一家一家地跑,说‘挣了是你们的,亏了算我的’,我们这才半信半疑地试了试。”

这种将个人信誉与集体利益捆绑的担当,最终打动村民迈出第一步。秋收时的丰厚回报不仅验证了有机农业的市场潜力,更让村民看到了带头人的眼光与诚意。此后,“小牛犊+有机菜”的复合产业模式逐步成型,成为脱贫致富的“双引擎”。

深耕:书屋里的“精神播种”

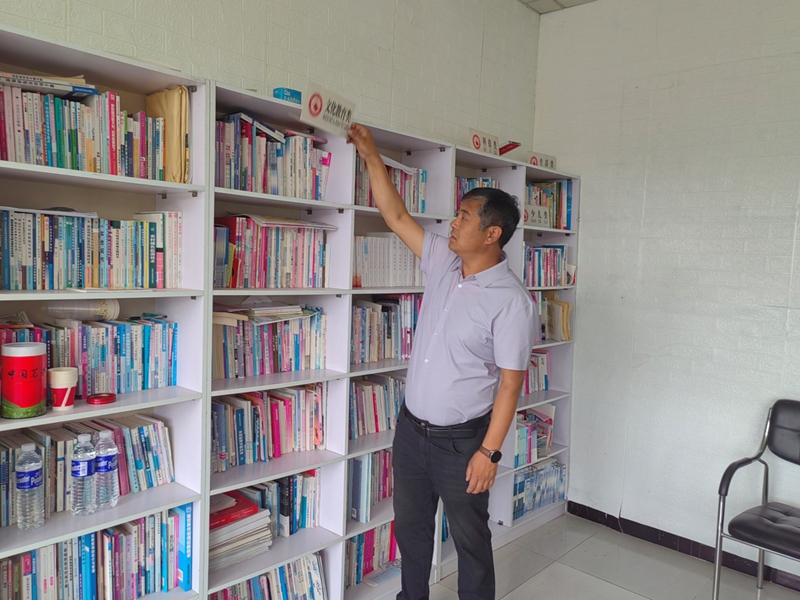

白刚的乡村振兴逻辑不仅停留在经济层面。他深知,若缺乏知识支撑,产业繁荣难以持续。在村委会设立的多功能书屋,成为他“精神扶贫”的重要载体:从农业科技书籍到儿童读物,从文化教育到生活百科,这里既是村民汲取知识的课堂,也是孩子们接触世界的窗口。

“我小时候家里穷,没读多少书,吃了没文化的亏。”白刚站在书屋里,手指划过书架上的农业科技书籍,“现在种地也要讲科学,不能光靠老经验。我希望村里的孩子和大人,都能多学点东西。”

书屋里的书籍涵盖农业技术、少儿读物、文化教育等多个领域,既是村民汲取知识的课堂,也是孩子们接触世界的窗口。一位正在翻阅杂志的村民说:“以前种地全凭感觉,现在遇到问题就来翻书,还能带孩子来看绘本,确实有用。”这种“富口袋更要富脑袋”的理念,为村庄的可持续发展埋下了种子。

从青丝到白发,白刚的变化丈量着一位基层干部的付出。而白庄子村从“贫困村”到“卫生村”的转变,则印证了乡村振兴的核心要义:既要物质富裕的“形”,也要精神充实的“魂”。这条路没有捷径,唯有用脚步丈量民情、用诚意化解疑虑、用远见引领发展,才能让更多“白庄子村”真正苏醒。

[编辑:王正]

京公网安备 11010202009512号

京公网安备 11010202009512号